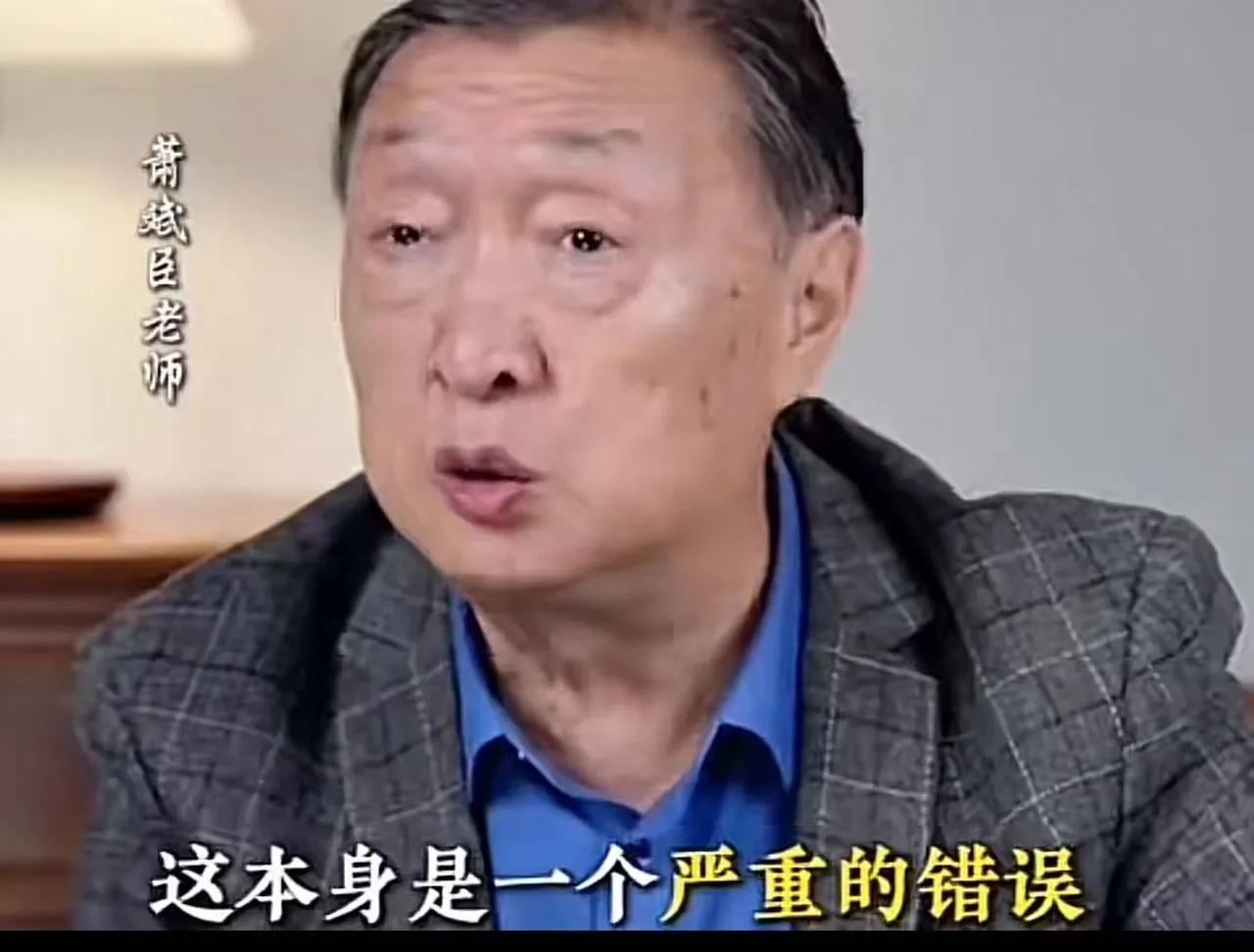

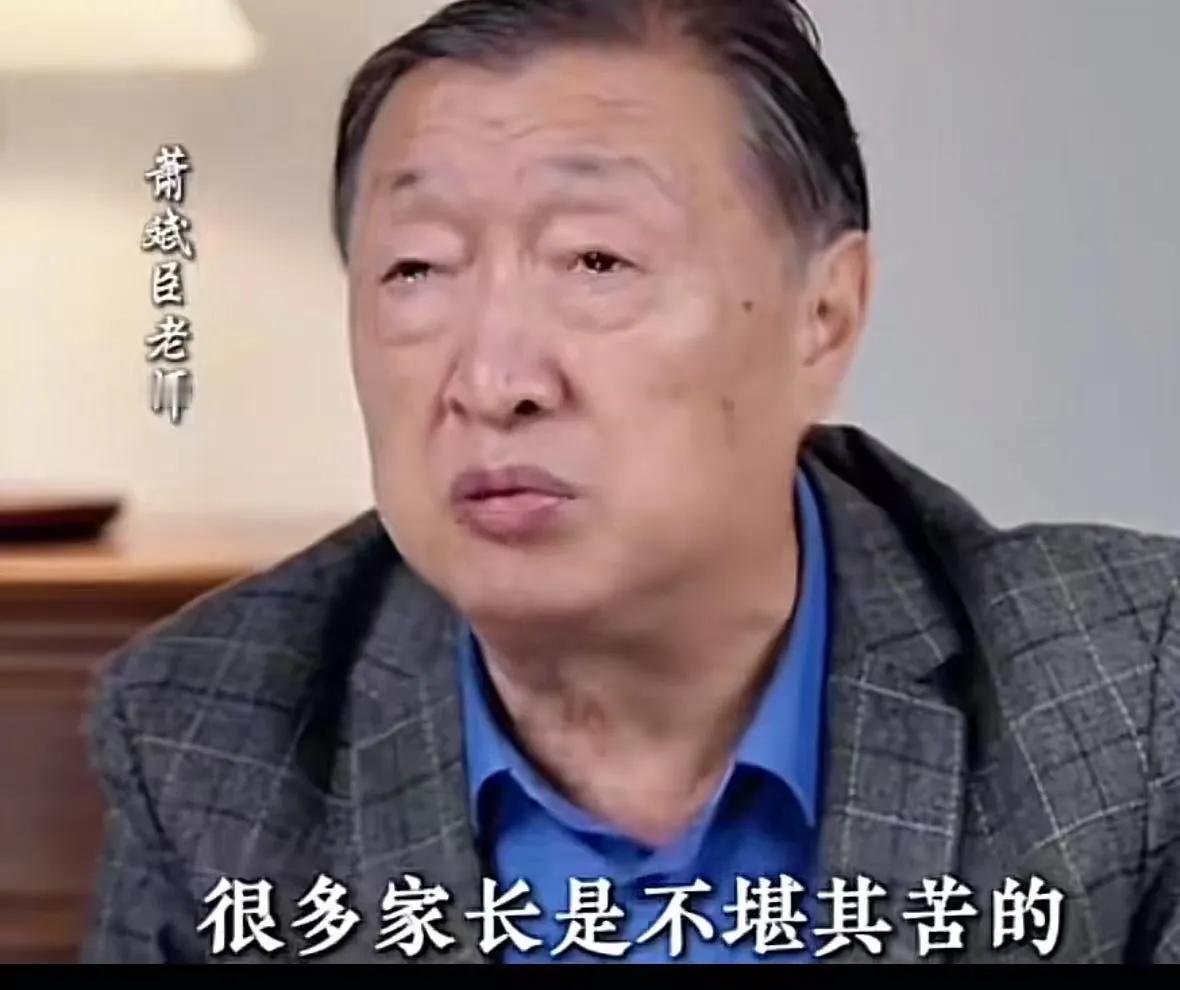

这位“火了”的老教师一番话,犹如一记重锤,击中了许多家长心中那份隐隐的不安。我们习惯了“家校合作”的口号,却忽视了其中潜藏的矛盾——家长变成了“临时老师”,老师的职责似乎被无限缩小,甚至被质疑。难道,孩子的成长真能靠“家长监督+老师放手”来完成吗?这背后,是不是我们对教育本质的误解,还是一种“责任转嫁”的无奈? 这位老教师的话,实际上是在提醒我们:教育的核心,是专业的指导和引领。让家长去“监督批改作业”,听起来似乎是为了减轻老师的负担,但实际上,却可能让孩子失去了最宝贵的学习引导。老师的职责,不只是布置作业,更是引导、启发、引领孩子走向正确的学习路径。而家长,虽然可以在家庭教育中发挥重要作用,但绝不应取代老师的专业职责。 更深层次的问题在于:当“让家长去监督作业”成为普遍共识时,我们是否在无意中削弱了教师的权威和专业?这不仅影响了教育的严肃性,也可能让孩子在“家长监管”与“老师指导”的夹缝中迷失方向。教育,不是简单的“任务交接”,而是需要专业素养、耐心和责任心的持续投入。老师的存在,正是为了确保每个孩子都能在科学、系统的引导下成长。 有人说:“家长忙,老师不管,孩子怎么办?”但问题的核心不在于“谁来监督”,而在于“如何科学合理地分工合作”。家长可以成为孩子的第一任导师,但绝不能成为“替代品”。我们需要的是,尊重老师的专业,理解他们肩上的责任,而不是将“监督”变成“包办”。毕竟,孩子的成长,不能只靠“监视”和“督促”,更需要“引导”和“陪伴”。 这位老教师的话,或许让许多家长心头一震,也让我们反思:我们是否过度依赖“家长监管”来解决教育问题?是不是在无形中,给老师抹去了他们应有的尊严和责任?教育的本质,是一种专业的事业,需要老师用心去教,用爱去引导。而家长的角色,是支持、配合,而非“包办一切”。 在这个快节奏的社会里,我们更应该理清教育的“责任边界”,让每个人都在自己的岗位上发挥最大的作用。唯有如此,孩子们才能在阳光下健康成长,教育才能回归它应有的温度和尊严。那位“火了”的老教师,或许只是在提醒我们:教育,不是“谁多努力,谁就赢”,而是“专业引领,爱心陪伴”的共同事业。老教师经验 中老年教师

![王安宇高中毕业照从小就是美人胚子[爱心]](http://image.uczzd.cn/16477453909751851377.jpg?id=0)