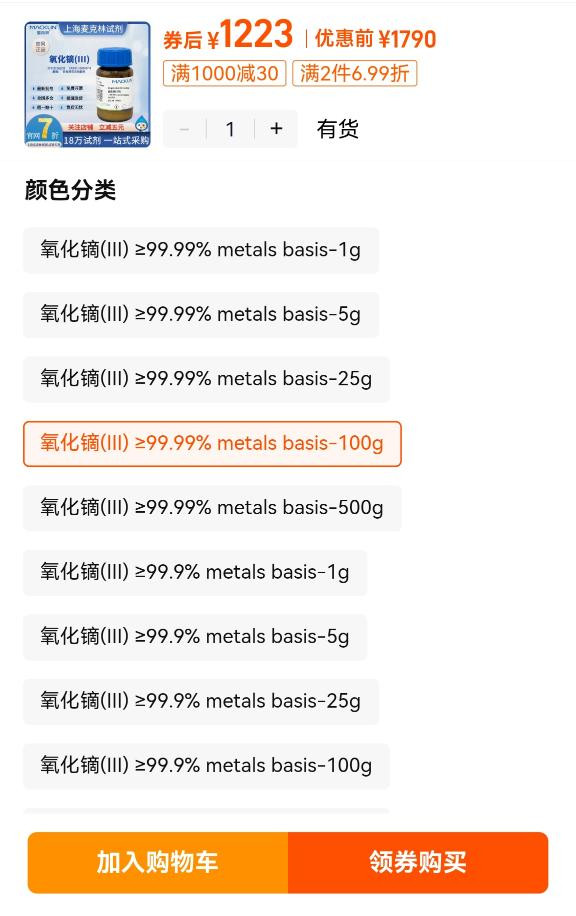

随着中国对荷兰半导体稀土的管控限制,正当大家以为荷兰会服软的时候,10月31日,荷兰出台更严厉芯片设备出口新规,对DUV光刻机实施精细化管控,进一步限制与中国芯片领域合作,此举与中国近期升级的稀土管控形成直接对冲。 10月下旬中国升级半导体用稀土管控后,外界普遍认为掌握稀土话语权的中国已占先机。不料10月31日,荷兰突然发布DUV光刻机精细化管控新规,将中低端设备也纳入审查。这场稀土与光刻机的对弈,绝非简单贸易反制,而是全球半导体产业主导权的硬核博弈。 2022年当时美国施压要求停供中国DUV光刻机,ASML总裁彼得·温宁克明确回应:“每台DUV含15000个中国零部件,停供等于自断臂膀。” 这一说法并非空穴来风,荷兰半导体设备协会2025年数据显示,其高端设备所需的镝、铽等稀土,92%依赖中国进口,而这些稀土正是芯片刻蚀环节的关键材料。 今年8月,国防部发布的《国防科技工业发展报告》明确提到,半导体稀土材料已纳入战略资源保障体系。 具体管控措施更精准,不是一刀切禁运,而是对纯度99.99%以上的半导体级稀土实施出口配额,恰好掐住了荷兰高端设备的“命门”。ASML供应链总监在10月中旬的内部会议上直言,库存仅能支撑到明年3月。 荷兰采取强硬回应,背后有两大支撑。其一为DUV设备的技术壁垒。虽然中国已能生产中低端DUV,但荷兰最新的NXT:2000i机型,刻蚀精度达到14纳米,且配备自主研发的动态调焦系统。 新规核心在于“参数管控”,凡是可升级至7纳米工艺的DUV设备,一律禁止对华出口,即便已签订合同的订单也需重新审查。 其二为美国的战略支持。荷兰出台新规前3天,第47任美国总统特朗普的国家安全顾问奥布莱恩突访阿姆斯特丹,带去“印太半导体联盟”合作方案:美国承诺为荷兰搭建稀土替代供应链,同时豁免荷兰企业在美反垄断调查。 本质上是通过利益绑定促使荷兰充当“马前卒”,这一模式与2023年拉拢日本限制半导体材料的策略一致。 不少观点认为荷兰此举属于“自杀式反击”,这一判断存在偏差。荷兰精准把握了中国的短期痛点:目前国内14纳米芯片产能中,60%依赖ASML的DUV设备,军工领域的雷达芯片、导弹制导芯片对精度要求更高。 去年珠海航展公开的某新型相控阵雷达,核心芯片即由该设备生产。荷兰《电讯报》明确表示,此举是“用设备管控换取稀土供应保障”。 荷兰的战略规划存在明显疏漏,其忽视了2019年中国突破稀土提纯技术的关键事件。当年美国联合澳大利亚推进稀土替代,中国随即公布提纯专利,使替代成本飙升10倍。 当前中国更有应对之策,10月28日,中国稀土集团与俄罗斯技术集团签约,在西伯利亚共建稀土加工厂,未来可通过俄罗斯向欧洲输出,既规避直接管控,又掌握定价主导权。 地缘政治影响已逐步显现,欧盟内部出现分歧。德国博世集团公开反对荷兰新规,因其汽车芯片生产线40%的设备来自ASML,而中国是其最大市场。法国《费加罗报》直言不讳指出,荷兰此举“将欧盟绑定至美国战略战车”。 反观中国,10月下旬国防部与伊朗签署的军事技术合作协议中,包含半导体稀土提纯技术输出内容,在中东拓展了合作空间。 外界存在认知误区,认为这场博弈仅影响民用芯片。实际上军事领域的连锁反应已显现,解放军装备研究院数据显示,国产某型无人机芯片制程已提升至14纳米,若DUV设备断供,量产进度可能滞后6个月。 从另一角度看,荷兰军工企业更为焦虑,其为F-35战斗机配套的雷达芯片,所需稀土材料完全依赖中国,一旦断供,欧盟“未来空中作战系统”项目将陷入停滞。 博弈核心在于“时间差”。荷兰试图通过6个月设备断供迫使中国放松稀土管控,中国则加速推进国产替代。 中芯国际10月29日宣布,自主研发的193纳米DUV设备已完成临床试验,虽精度与ASML产品存在一定差距,但可满足军工和汽车芯片的核心需求。更关键的是,该设备所用稀土纯度仅需99.9%,不受现有管控限制。 本质而言,这场稀土与光刻机的对弈,是全球产业链重构的缩影。荷兰依托技术壁垒,中国凭借资源保障,美国借助地缘拉拢,三方角力中不存在绝对赢家。 ASML总裁在新规出台后保持罕见沉默,而中国稀土集团股价逆势上涨15%,背后的市场逻辑已然清晰:技术具备突破可能,资源优势则难以替代。 未来3个月将成为关键窗口期,若荷兰能在2025年1月前构建稀土替代来源,博弈可能升级;若中国国产DUV设备实现量产,荷兰的谈判筹码将大幅贬值。 无论结果如何,半导体产业“单极霸权”时代已然终结,未来将形成“你中有我、我中有你”的制衡格局,单边制裁最终将自食其果。