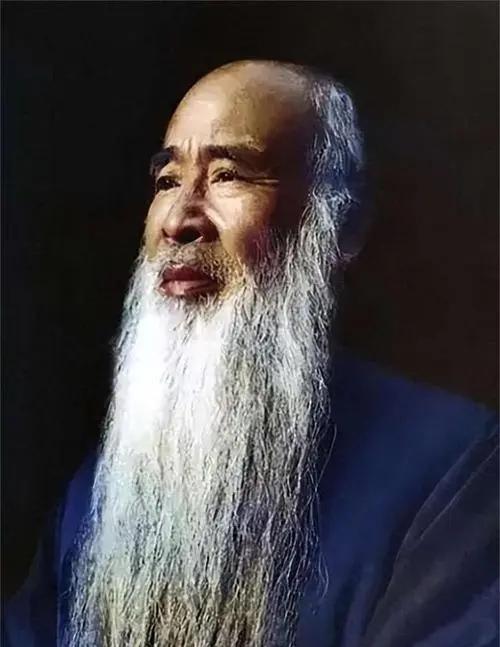

1963年,张心瑞受命前往香港旨在劝说父亲张大千回国。然而,简短交谈后,张大干情绪激动愤慨地说:“你总夸赞国内如何美好、如何进步,但那么多人因饥饿而死,这怎能称为进步?若非我远赴他乡辛勤作画售卖,这一大家子何以维生?” 张大千出生在1899年5月10日,地点是四川内江,祖籍广东番禺,原名张正权,后来改名张爰,号大千居士。他从小跟着母亲学花鸟画的基本技法,还随哥哥张善孖练习绘画。从小接触这些,让他打下基础。1919年,他正式拜曾熙和李瑞清为老师,系统学书法诗词和绘画,特别钻研三代两汉的金石文字和六朝三唐的碑刻,这让他在传统上站稳脚跟。 1925年,他在上海办了第一次个人画展,拿出100幅作品,全都卖光了,这让他在艺术圈里开始出名。从那以后,他深入研究传统绘画,1930年代跑到敦煌莫高窟,花了近3年时间临摹壁画,还推动了敦煌艺术的研究。他的作品涉及山水、花鸟、人物等领域,慢慢形成自己的风格,融汇古今。 1940年代末,他离开大陆,先在香港待着,然后移居印度、阿根廷、巴西这些地方。1952年从香港去南美,先到阿根廷,1953年到巴西圣保罗郊外建了八德园,那里湖边气候好,他在那儿住了好几年。海外日子不容易,他继续画画,发明了泼墨泼彩的手法,作品被国际博物馆收进去。1977年,他搬到台湾定居,继续搞艺术直到晚年。 张大千一生画了很多画,卖画维持生计,还养活一大帮亲戚。他的艺术影响大,齐白石、徐悲鸿这些人都认识他,早年徐悲鸿还邀他北上,给高薪,但他没去,因为家里人太多,负担重。他在巴西时试过做猪鬃生意,结果赔了本,只能靠卖画过日子。 1963年5月,张心瑞带着外孙女肖莲从四川坐飞机到香港,和父亲张大千见面。这次见面背后有任务,就是劝父亲回国。张心瑞一见到父亲,就直奔主题,说起祖国变化和进步,想让父亲回去看看。张大千听着听着就生气了,他觉得女儿的话不接地气,因为国内情况他通过各种渠道知道一些。 张大千强调,女儿夸国内进步,但他看到的是很多人生活艰难,这让他没法接受。他还说自己像条老牛,一大家子人全靠他在外面画画卖钱养活。要是没有他这么奔波,家里人日子怎么过。张大千猜到女儿此行有目的,最好能争取他回去,要是办不到,也得想办法把他的画寄回去。他对这些政治东西没兴趣,早年就拒绝过类似邀请。 张大千家里亲戚多,二嫂、三哥三嫂、四哥还有两房夫人,这些人年纪大,没收入,全得靠他接济。他在海外每个月寄100港币给三哥三嫂,这笔钱在当时够国内中小城市5到6个人的花销。新中国刚成立,艺术市场冷清,很多画家转行画连环画或年画,齐白石那样的大家一幅画也只卖几十元,还不好卖。 早些年,徐悲鸿托人邀张大千北上,给月薪3000斤小米,这在当时是北平艺专教授顶薪,但他谢绝了,因为这点钱养不活全家。1957年春天,他托人给大陆捎信,说想回去看看,但没多久就打消念头。他的朋友叶浅予后来提过,张大千不是不想回,而是政策变动让他不敢轻易回去。张心瑞劝了半天,没改变父亲的想法,她们见面后办了画展,张心瑞还去巴西住了段时间,但最后还是回了国。 张大千知道国内有灾情,就从海外想办法筹粮食寄回去帮族人。他联系船运公司,安排几批救济粮食通过海路运回故乡,分发给需要的人。旅居海外的华人听他号召,也捐粮食和物资,他一个个记名单,确保东西打包上船。这些事做了段时间,给灾区带去实际帮助。 张大千在海外办了很多画展,向外国人展示中国山水画的特点。他的作品被外国名流收藏,他一件件打包寄出去。通过这些,他推动中外文化交流,游历各地,用画笔连接不同文化。他在巴西八德园住了几年,那儿有湖有园子,但他经济压力大,除了卖画,还得寄钱给国内亲人。 后来他去美国加州卡梅尔住了10年,在那儿继续创作,1977年才定居台湾台北外双溪的摩耶精舍。他一生画画,作品多,影响后世。1983年4月2日,他在台北去世,享年84岁。他的艺术成就大,作品流传广。